世界非物质文化遗产项目被视为人类文化的重要宝藏,承载着丰富的历史、艺术与民族传统。这些文化遗产也面临着现代化与全球化的冲击,带来了保护与传承的挑战。尽管非遗项目为地方社区带来了经济收益和身份认同,但过度商业化与外部干扰可能导致其本质的丧失。如何在保护这些文化瑰宝的同时,平衡其发展与传承的关系,成为当今社会亟待解决的问题。

目录导读:

- 非遗,有点“非”的遗产

- 世界非遗,真是“人间珍品”

- 文化的“卖点”,也是“笑点”

- 非遗项目,谁在背后捣鬼?

- 非遗与现代化,水火不容的“父子关系”

- 混世魔王与非遗传人,谁更靠谱?

- 疯狂的“非遗市场”

- 非遗与文化认同,微妙的反差

- 未来的非遗,依然是我们的“非遗”

在这个现代化飞速发展的时代,似乎连跑步都得拼命追赶,每个国家的文化都像打了鸡血一般,急于展现自己,有一种东西却依旧屹立不倒,那就是我们的世界非遗项目,这些文化遗产犹如一座座大山,默默地守护着历史的痕迹,许多时候它们也成为了现代社交媒体盛宴上的“焦点”。

非遗,有点“非”的遗产

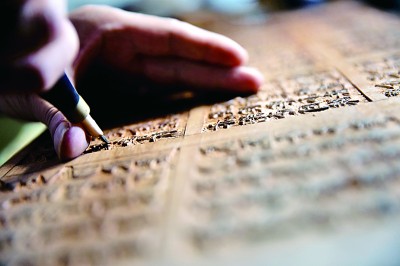

在谈论世界非遗项目之前,让我们先来科普一下这个概念,非物质文化遗产(非遗)包括那些被认定为具有重要历史、文化和社会价值的文化表现形式,比如传统音乐、舞蹈、手工艺,甚至是某种奇闻异事,想想看,当全世界都在追赶快时尚、快餐、快旅游的时候,这些非遗项目就像快递小哥一样,耐心地把我们拉回到那个慢悠悠的文化生活中。

当你在快餐店吃着速食汉堡,脑中闪过的却是“非遗”这一概念时,一定会有种“非即是遗”的感觉,那些流传千年的传统工艺也许在未来会沦为“古董”,但在今天,它们却被想方设法卖得飞起。

世界非遗,真是“人间珍品”

谁能想到,在这五光十色的时代,“人间珍品”居然是一些几乎没人听说过的项目?中餐的“传统酱油制作技艺”,它虽然听起来高大上,但实际上在市井小巷里,三块钱就能买到一瓶盖儿上沾点酱油的炒饭,再比如,厄瓜多尔的“传统彩绘”,听起来好像意气风发,但实际上就是艺术家在地上涂鸦,不小心也成了非遗。

当某个鲜为人知的传统工艺被列为非遗项目后,立刻就会被某些地中海沿岸的游客们热捧,你就会看到那些原本专注于自家小作坊的匠人,瞬间变成了Youtube的网红,每天都在网上分享如何制作“非遗”和扮演“非遗”的生活。

文化的“卖点”,也是“笑点”

不可否认,非遗不仅是文化的体现,还成了某种商业现象的“卖点”,试想,如果某个村庄的传统舞蹈流行起来了,那当地的小吃摊是否也能乘机涨价?“不如来我这吃碗‘非遗面’!”这样的标语听起来多么振奋。

有些非遗项目真是让人哭笑不得,某地“非遗”的使用方法是:先用古法冥想,然后用古法烧水,最后用古法泡茶,不知是否有喝茶的“非遗”技艺,聪明的商家当然不会让这样的机会溜走,茶叶的价格立刻水涨船高。

非遗项目,谁在背后捣鬼?

虽然艾滋病的出现让人感到不安,但对于某些人而言,非遗项目的存在似乎更像一剂“文化毒药”,在某些国家,政府甚至会给非遗项目“泼冷水”——让人捧腹的“无效工程”,当一个非遗项目成名时,政府便会涌出一大批“非遗专家”,个个号称自己对非遗有深厚的研究,结果却是“指点江山”式地把它们扭曲,有些原本口口相传的简单手艺,被这些专家归纳为500页的理论,真是“伟大的文化创造”。

真正制作它们的人却很少看到几分钱,学术圈和市场之间总是一道难以逾越的高墙,带着滑稽和无奈的滋味。

非遗与现代化,水火不容的“父子关系”

随着现代化的推进,非遗项目必然会面临各种挑战,有些传统工艺可能根本无法与现代科技结合,更别提提高生产效率了,那些依然遵循古老方式的小工艺人,就似乎成了时代的“孤儿”,无处可去。

非遗项目的“文革”也仅仅是美好的记忆,当人们呐喊“传承非遗”、踊跃参与时,真正的手艺却在不断流失,那些曾经发闪发光的传统艺术,在现实冲击下,犹如树叶般凋零,即使身处在文化的潮流中,他们的存在依然是真正的“非遗”。

混世魔王与非遗传人,谁更靠谱?

对于某些项目的“非遗传承人”而言,似乎可以一脚踏在历史中,一脚踩在潮流里,被某个非遗项目捧上天的“传人”们,常常自认为自己是文化保护的斗士,其实更多的是在演绎着一场荒唐的“文化表演”,他们一边大言不惭地批判着现代社会的浮华,一边拍着“非遗”舞台的胸口,像极了在街头卖艺的小丑。

真正的非遗传承人往往是那些默默耕耘、创造的人,他们没有引人注目的曝光率,甚至连社交媒体都懒得点开,面对年轻人的追捧,他们更倾向于用简单而纯粹的方式,继续传承着自己热爱的事业。

疯狂的“非遗市场”

面对蓬勃发展的“非遗市场”,那些古老的手艺开始被趋之若鹜的消费者追捧,似乎每个消费者都想了解那些流传千年的工艺,社交网络上,各种打卡、分享的照片成了热潮,非遗市场就如同一个疯狂的游乐场,令人心驰神往,但也让人分不清真伪。

一位从事非遗销售的商家开玩笑说道:“今天推荐的牛角面具,绝对是来自古老部落的禀传,堪称非遗版的‘面具侠’!”可笑的是,这些面具不知几代人之间的“非遗渊源”,却在空气中弥漫着“非遗的气息”,值得一尝。

在这个疯狂的市场中,一些“非遗”项目也演变成了滑稽的趋势,某地区的“传统舞蹈”被打造成“舞蹈健身”,引得无数年轻人与老人们一同摇摆,犹如一幅充满讽刺与幽默的画面。

非遗与文化认同,微妙的反差

随着全球化的深入,非遗项目也带来了文化认同的微妙变化,在现代社会中,人们渴望找到某种身份归属,而这些非遗项目似乎成为了构建这种认同的重要部分,面对外国来客,当传统的非遗被极度放大的时候,它不仅是一种文化表达,还是一种身份的象征。

但在文化认同的背后,常常隐藏着无奈与矛盾,非遗赋予了我们独特的文化认同;借助这些非遗项目构建的认同,却也成为了现代生活的负担,毕竟,对于大多数年轻人而言,花钱围着几位“非遗传人”转圈,更像是一种生活的“炫耀”。

未来的非遗,依然是我们的“非遗”

无论如何,非遗项目作为一种独特的文化体现,依然值得我们去维护和传承,尽管面对各种挑战、误解以及商业化的冲击,这些非遗项目依旧像一位老者,静静地等待着世人的关注与理解,应该说,所有的非遗项目都不是单纯的“非遗”字眼,而是每一个与历史对话的机会。

当我们的未来逐渐被科技和商业的光影所笼罩,或许还会有一份“非遗的温柔”提醒我们去关注文化的根源,对于你我而言,真正的“非遗”,不仅仅是古老的传统,更是我们的文化责任。

在这个充满变革与颠覆的时代,非遗项目不仅仅是一种文化的展示,更是对过去的传承与未来的展望,我们有必要以一种幽默与批判的心态去看待这些现象,去理解非遗的真正内涵。

当一切尘埃落定,我们最终要问自己:我们是否愿意以一种真诚的态度去守护那些流传千年的文化?能够在遗忘的边缘找到非遗的痕迹,或许才是我们当代人能够做出的最大的贡献。

虽然“非遗”项目看似遥不可及,但它们在今天的生活中却无处不在,让我们一同去探索这份文化的“宝藏”,用心去感受那些被时光荏苒的灵魂。

转载请注明来自上海国象网络科技有限公司官网,本文标题:《世界非遗项目,文化的宝藏与负担》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号