城镇居民被禁止购买农村农房宅基地,这一政策引发社会广泛关注。背后的原因涉及农村土地资源保护、城乡发展平衡以及农村宅基地的权益分配等问题。这一决策可能引发进一步的社会讨论和反思,关于如何在保护农民利益和推动城镇化进程中寻求平衡。

目录导读:

- 背景介绍:城镇与农村的购房政策

- 政策解析:法律法规的坚固壁垒

- 社会影响:购房政策对农村的影响

- 政策背后的逻辑:维护农村社会生态

- 回应质疑:民众的不同声音

- 数据支持:政策实施的成效

- 未来展望:如何平衡需求与保护

- 针对性措施:政府的应对策略

- 外部环境:国际经验对中国的启示

- 行业反响:房地产业的考量

不允许城镇居民到农村买农房宅基地

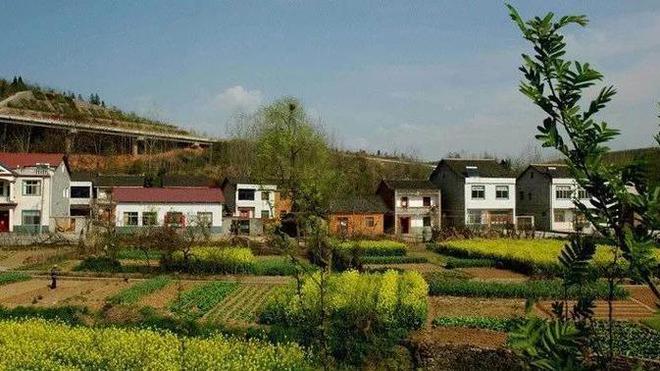

背景介绍:城镇与农村的购房政策

随着中国城市化的不断推进,城市与农村之间的界限越来越模糊,国家对于农村土地的管理始终保持高度的敏感和关注,近年来,允许城镇居民购买农村房屋及宅基地的讨论屡次浮出水面,但政府的最终决定是明确不允许这一行为,这一政策的提出引发了广泛的讨论与争议。

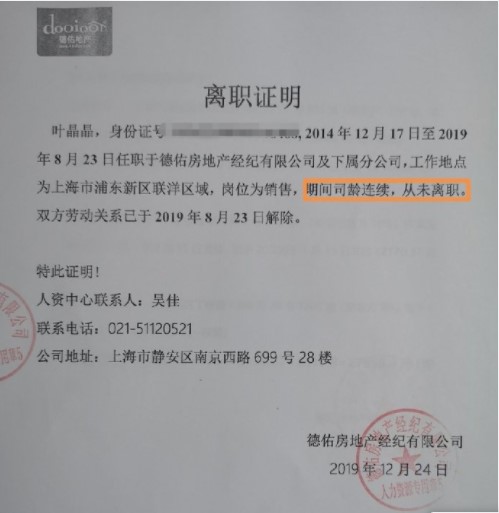

政策解析:法律法规的坚固壁垒

根据《土地管理法》和《城乡规划法》,农村土地及其附着物的所有权归集体经济组织所有,转让、出租和抵押等行为需遵循严格的法律程序,在这样的法律框架下,允许城镇居民购买农村宅基地的做法不仅涉及土地管理,还牵扯到乡村社会结构的稳定。

社会影响:购房政策对农村的影响

不允许城镇居民购房农村宅基地,实际上也是为了保护农民的合法权益与农村的传统生活方式,若开放这一市场,农村可能会受到城镇居民购房潮的冲击,房价上涨、居住环境改变等不利影响随之而来,农民或许难以承受。

政策背后的逻辑:维护农村社会生态

不少专家指出,农村作为“国土的根脉”,其社会生态的和谐至关重要,政府不允许外来人口在农村购房,也是为了维护农村的社会结构,使农民的生活环境不被外来资本的涌入所破坏。

回应质疑:民众的不同声音

尽管政策背后有其合理性,但许多城镇居民对此政策表示不满,他们认为,农村优质生活环境及资源应对所有市民开放,这样的声音在社交媒体和社区讨论中时常出现。

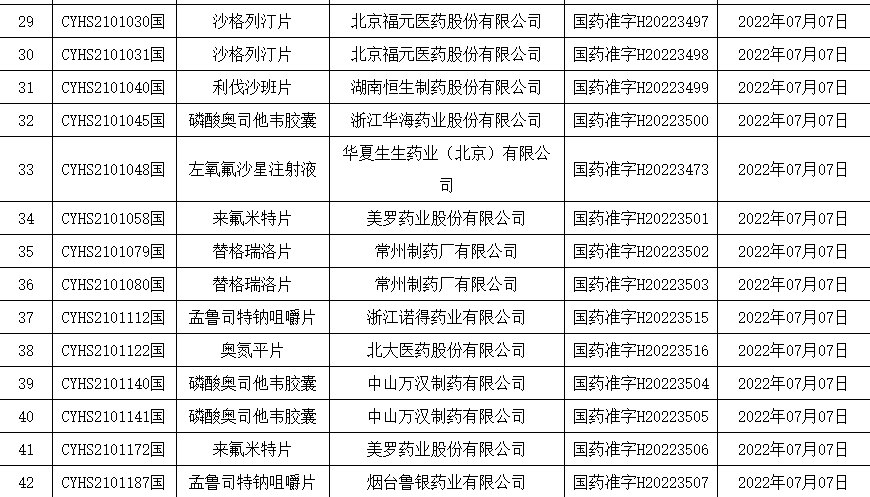

数据支持:政策实施的成效

根据近年来的统计数据,自2006年试点政策以来,农村土地流转率逐年上升,农村土地的集体开发利用逐渐形成规模,外来者的进入却在一定程度上影响了当地居民的土地使用权和居住安全,因而政策的延续显得尤为必要。

未来展望:如何平衡需求与保护

在国家推进乡村振兴战略的背景下,如何平衡城镇居民的购房需求与农村居民的利益将成为一个新课题,相关部门可能考虑通过其他方式,如增加农村人口的城市化,来解决这一矛盾。

针对性措施:政府的应对策略

在此背景下,政府可探索新的土地利用政策,例如推行农村自住型商品房建设,支持农民自有房产的改善,而不是让城镇居民直接购买农村宅基地。

外部环境:国际经验对中国的启示

借鉴国外一些国家的经验,特别是那些成功实现农村土地利用与保护相结合的案例,非常值得中国参考,美国的土地使用制度既保护了农业用地,又允许城市居民合理进入农村的生活模式。

行业反响:房地产业的考量

随着政策的出台,房地产行业亦需调整策略,长久以来,城镇居民把投资目光聚焦于农村地区的趋势会受到抑制,行业需要深入研究有关政策以谋求转型。

十一、媒体评论:舆论的倡导声音

媒体在此议题上也不乏独到见解,一些评论员认为,该政策不仅是对城乡差距的直面,还是对“走出城市”这个话题的进一步反思,如何实现城市与农村的良性互动成为讨论热点。

十二、总结与反思:政策的长远影响

不允许城镇居民购房农村宅基地的政策背后,是一个复杂的利益博弈,虽然短期内,农民的利益得到了保护,但如何在推进这一政策的同时实现真正意义上的城乡一体化,仍是一个需要深入探讨的课题,唯有在制度设计、法律保障和社会认知上不断创新,才能实现真正的可持续发展。

在当前社会变革的背景下,相关政策未必是静态的,未来仍需要政策制定者的持续关注与适时调整,希望能够通过良好的政策引导,促进城乡融合发展,让农村成为城镇居民向往的栖息之地,而不是资源掠夺的战场。

转载请注明来自上海国象网络科技有限公司官网,本文标题:《震惊!城镇居民被禁止购农村农房宅基地,背后真相令人深思!》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号